2017年6月

■「新たけべの彩時季」

*アオイの花が咲く *2日ホタルマップを行く *6日花火開催日決まる

*10日ノスタルジー号ライブ *14日アイガモ&アヒル活躍 *17日からつゆ、プール日和

*18日保科室内管弦楽団演奏会 *21日アジサイロード8分咲き *21日ハートアップワールド夏祭り

■今月の「たけべ人(びと)」

建部で活き活きと活動する人にスポット。

第18回は「岡山市地域おこし協力隊」として建部に来て1年目を迎えた頼本 徹さん。

(プロフィール)

頼本 徹(とおる) 1982年京都伏見区に生まれる。

高校を卒業後、仲間とロックグループを結成。

ミュージシャンを目指して上京。

5年の音楽生活の後、妻子を伴い、

京都府にユーターン。

昨年、岡山市地域おこし協力隊に応募。

現在、長尾「やまゆりの会」を中心に活動をする。

奥さんと子ども二人の4人暮らし。桜在住。

(聞き手 三宅優)

さっそく月並みですが、一年振返ってどうですか

(聞き手 三宅優)

さっそく月並みですが、一年振返ってどうですか

「そうですね、最初は何も知らないで来たので、総理大臣賞を受賞したような

りっぱな所に果たして受け入れてもらえるのか不安でしたが、

それは一日目からその心配はいらない、すぐに仲良くやっていけるとわかりました。長尾の人たちの

気さくさというか家族的な雰囲気のおかげだと思います。手取り、足取りで一通りのこと

ができるまで教えていただきました。今は毎週水曜日に製造をした物を、僕がその日のうちに

建部町観光物産案内所と、たけべ八幡温泉に届けています。やまゆり会では決まった運搬人がいなかったので、

その点では少し役に立っているかも知れないですね(笑)それ以外にも、地域のイベントや岡山市内の表町や伊福町などに

出て行き販売をしています」

リヤカーを引いて販売に回ったことが話題になりましたね(笑)

「ええ、すごい注目が集まって、こんなに話題になっていいのかな?って。でも、その割には

そんなには売れないんですよね(笑)。で、わざわざ駐車場料金払って一日中、リヤカーで回ってもどうかなって。

でも売れるとメチャうれしいんですけどね、普通に売ってるよりずっと楽しいんです」

今はどんな物を販売に行ってるんですか

「味噌と豆腐、コンニャク、野菜パンに長尾の畑で採れたいろんな野菜、あと豆餅も。

この豆餅ヨモギと黒豆が入ってスゴイおいしいんです」

それだけの品数で商売に出るのはきついですね。今後は何かお考えは?

「基本的には長尾の方たちで方向を決めていかれることなので、僕としては精いっぱい力になるしかないのですが、

僕自身も、じゃあどんなやり方があるかとか、いろいろ考えたりもするんです。でも、いいアイデアが浮かばない

のが実状です。

仕事としてやまゆりの会と関わるのは大好きなので、ずっとやれたらと思うのですが、これだけでは2年後に生活を

支えるのはむつかしい、かと言って・・・」

そうですね、アイデアはあっても実際に事業として成り立つか?ですね

そうですね、アイデアはあっても実際に事業として成り立つか?ですね

「本当にそうなんです。来た当時は、もっと軽い気持ちで(と言っては怒られるかもしれませんが)

面白そうだなと思った程度だったのですが、一年経ったら、真剣に考えざるを得ないようになった。

ここで子どもが生まれたこともあると思いますが、自分の中で此処との関わり方を含めてどう捉えていくか

いろんな迷いも出てきました」

農業についての取り組みとかは考えてますか。先日、物産販売所に頼本さんのターサイ、おでん大根、人参が並んでいましたが。

「農業と言うほど大きなことじゃあなく、畑仕事、土いじりは嫌いじゃないですね。

ですから、自分でも玉ねぎ、人参、レタスとか教わりながら作っています。これはこれからも

ずっとやっていきたいですね」

では最後に以前の音楽に対しては今はどうですか

「今はまったく気持ちがないですね(笑)たぶん、本当に好きだったら、これから先、またやるでしょうけど、

それが無ければ、自分には向いてなかったんだと思います」

ありがとうございました。2年後にまた登場してください

(記者感想)

(記者感想)

去年暮れに公演された「岡山弁はええもんじゃ」に頼本さんが出演し詐欺師を演じていました。あまりの、はまり役に大笑いした覚えがあります。

今回は1年ぶりの取材で去年、着任して間もなくにお聞きした時より、一回り人間が大きくなったように感じました。第2子の誕生や建部のあらゆる催しに積極的に参加し、一生懸命、地元に溶け込んできた成果がそう見せているのかもしれません。

ご本人は2年後がまだ見えていなくて、まるで迷路に入り込んだようだと述べられてますが、しっかりと生きていこうと考える者なら当然、

そういった壁を前にせざるを得ないのだと思います。せっかくの出会い、建部で暮らし、共に建部で生きていって欲しいと思います。リヤカーを引いて行商をしようとした柔軟性と

行動力、「岡山弁・・・」で見せた親しみのある人間性をもってすれば道は必ず開けるだろうと信じます。

■やがてはする身、される身。介護の基本を旭水荘で学ぶ 2017年6月28日発信

人間いつまでも元気でいられるわけがない。そう分かっていても、自分だけは大丈夫?いや、いつかは人の世話になる、ならば世話することも知っておこう。

そんな理由で本日、旭水荘公開講座「介護のき・ほ・ん」に参加しました。

人間いつまでも元気でいられるわけがない。そう分かっていても、自分だけは大丈夫?いや、いつかは人の世話になる、ならば世話することも知っておこう。

そんな理由で本日、旭水荘公開講座「介護のき・ほ・ん」に参加しました。

介護はする側もされる側も大変。なら、力のいらない楽な介護技術をということで、はじめに寝返りから起き上がり、

そして立ち上がりまでの介助における基本介護技術をパワーポイントで説明を受けました。

お話しくださったのは介護職員の松岡未来さん。松岡さんは「正しい介護の仕方を身につけることで、

互いに介護の負担が軽減される」ので、この技術を紹介しようと思われたそうです。

続いておむつ交換についての基本、お話しは同じく介護職員の佐藤文俊さん。こちらもスクリーンを使って

おむつの種類や必要品、交換までの流れを説明いただき、さて休憩後はいよいよ実践編。

続いておむつ交換についての基本、お話しは同じく介護職員の佐藤文俊さん。こちらもスクリーンを使って

おむつの種類や必要品、交換までの流れを説明いただき、さて休憩後はいよいよ実践編。

おむつ交換の実技は股関節の堅い(笑)マネキンさん。しかし、手本を示される佐藤さんの動きは実にスムーズ。交換までの

洗浄、取り除き、更新の手順における微に入り細にいる気遣いも、さすがプロというしかありません。

その意味するところは「相手の気持ちを考えて、本音を汲み取り対応する」だと教わりました。

引き続いて松岡さんによる基本介護実践。まずは寝返りの介助。これは一連の介護の第一歩となるそうです。

確かに「寝返り」ができなければ「起き上り」ができないし、「立ち上がり」もできない。

そこで、記者も挑戦。寝たままの身体をそのまま引いて、寝返らせようとしたが重い。それが、膝を立たせて両腕を組ませ、

寝返る方向に首を向けさせ、膝と肩に手を当て軽く押すだけで、あ〜ら不思議、見事、寝返りました。

引き続いて松岡さんによる基本介護実践。まずは寝返りの介助。これは一連の介護の第一歩となるそうです。

確かに「寝返り」ができなければ「起き上り」ができないし、「立ち上がり」もできない。

そこで、記者も挑戦。寝たままの身体をそのまま引いて、寝返らせようとしたが重い。それが、膝を立たせて両腕を組ませ、

寝返る方向に首を向けさせ、膝と肩に手を当て軽く押すだけで、あ〜ら不思議、見事、寝返りました。

「起き上がり」は、そのしっかり横を向いた寝返りの状態から足を滑らせベッドから下ろすところから始まります。

(これは難度がありそう)

「起き上がり」は、そのしっかり横を向いた寝返りの状態から足を滑らせベッドから下ろすところから始まります。

(これは難度がありそう)

「立ち上がり」は参加者全員がペアで体験。介護される人が前屈みになる、足を引く、この2つの原則で先ほど同様、

楽に立ち上がらせることができました。

この後、松岡さんによるベッドからイスへの移動の「スーパートランスファー」の実演がありました。50キロ(失礼!)はある大人の体を膝に乗せ、

イスに座らせる、その間数十秒。ハイレベルの技術に参加者も唖然。旭水荘では介護度の高い、寝たきりの入所者にも、

この後、松岡さんによるベッドからイスへの移動の「スーパートランスファー」の実演がありました。50キロ(失礼!)はある大人の体を膝に乗せ、

イスに座らせる、その間数十秒。ハイレベルの技術に参加者も唖然。旭水荘では介護度の高い、寝たきりの入所者にも、

起きて食事を取り、トイレで用を済ませ、機械ではなく風呂に浸かる、そんな普通の生活をしてもらえるよう努力していると聞き、

改めて職員の方の熱意に頭が下がりました。

起きて食事を取り、トイレで用を済ませ、機械ではなく風呂に浸かる、そんな普通の生活をしてもらえるよう努力していると聞き、

改めて職員の方の熱意に頭が下がりました。

帰りには腰痛防止体操で日頃の不健康の是正もできました。38名の旭水荘介護スタッフのみなさん、ありがとう。

(取材・写真 三宅 優)

特別養護老人ホーム旭水荘←ホームページ

■ハートが熱い!地元っ子企業「ハートアップワールド」の夏祭り 2017年6月26日発信

雨上がりの日曜日。当新聞、松下記者宅にどでかいチラシが届いていた。「大感謝祭 ハートアップワールド第3回夏祭り」

昨年11月のニュース覧「たけべ人」にも登場頂いた、地元起業家、佐藤義寛さんの会社のイベント案内。

こりゃあ、副編集長も行かなくてはと同行取材。

雨上がりの日曜日。当新聞、松下記者宅にどでかいチラシが届いていた。「大感謝祭 ハートアップワールド第3回夏祭り」

昨年11月のニュース覧「たけべ人」にも登場頂いた、地元起業家、佐藤義寛さんの会社のイベント案内。

こりゃあ、副編集長も行かなくてはと同行取材。

会社前の53号線、川口の福小交差点付近では警備員が誘導、ハートアップの敷地内には大型テントが並ぶ。

大々的な催事に驚く。受付でチラシと交換に500円券が渡される。こりゃあ大盤振る舞いだ。

まず目についたのは車・・・ではなくグレーのポニー。乗馬をやる佐藤さんらしい、子どもが喜ぶ演出。

テント内ではすでに家族連れ、若者グループ、地元の年配者たちがそれぞれに飲み物と食べものを前にくつろいでいる。

我らも、貰ったチケットで生ビールとベトナム春巻きで一杯。「すぎ茶屋うどん」さんの屋台もあって、

超お得な出店コーナーとなっている。

まず目についたのは車・・・ではなくグレーのポニー。乗馬をやる佐藤さんらしい、子どもが喜ぶ演出。

テント内ではすでに家族連れ、若者グループ、地元の年配者たちがそれぞれに飲み物と食べものを前にくつろいでいる。

我らも、貰ったチケットで生ビールとベトナム春巻きで一杯。「すぎ茶屋うどん」さんの屋台もあって、

超お得な出店コーナーとなっている。

見ていると、お客さんはひっきりなしに1組2組とやって来る、そのほとんどが

ここの顧客のようだ。それぞれに、気になる車のドアを開け、中をのぞき込む。あの「テスター」に座ってハンドルを握る人、

実際に「グワーン」と音を立てて試乗する人など、車好きが集まった感がある。

創立からわずか数年でこれだけの支持を受けるのは、その専門性が高く評価されているからだろう。

創立からわずか数年でこれだけの支持を受けるのは、その専門性が高く評価されているからだろう。

午後からはどんよりとした空になったがどうにか持っている。佐藤さん、入口にぶら下げたテルテル坊主を指し、

「これ、すごいんだよ、3年間、雨を降らせないんだよ」と自慢。そんな茶目っ気のある性格が、更なるリピーターを

呼んでいるのかもしれない。

さっきからプロ級カメラを手に会場写真を撮っている男性、マスコミ関係かと思いきや、佐藤さんの古くからの友人。

その彼、松下りえ記者をじっと見つめ「あの、小学校で同級だった〇○さんではないですか」なんと30数年ぶりの

再会。盛り上る話はいつしか「俺らで、この建部町をもっと面白くしよう」に発展、そこへ森田市議会議員も加わって、

建部の未来は大きく一歩前へ(?)。

(取材・写真 松下りえ 三宅優)

■福渡第二保育園で久しぶりに子どものはしゃぐ声 2017年6月25日発信

今年の4月より休園となっている福渡第二保育園。その後、毎月一回、

園に関わりのあった人たちで庭などのメンテナンスを行って来た。

今日はその3回目、うれしいニュースを伴う集合日となった。

今年の4月より休園となっている福渡第二保育園。その後、毎月一回、

園に関わりのあった人たちで庭などのメンテナンスを行って来た。

今日はその3回目、うれしいニュースを伴う集合日となった。

この夏休みから、福渡小学校の学童保育施設としての活用が決まったのだ。

かねてより建物の老朽を遅らせる意味でも再利用が強く望まれていた。

その決定を受け、集まった人たちの清掃にはこれまで以上に

力が入った。昨日からの雨で園庭の草は抜きやすく、気温も最適。

外掃除の次は施設内の掃除。

大人は窓拭き、子どもたちには雑巾がけをお願いした。するとエネルギー爆発、

今は小学生になった元園児たちが、下の子の面倒を見てくれながら教室、廊下、玄関と

全部きれいにやり遂げてくれた。頼もしいかぎり。

外掃除の次は施設内の掃除。

大人は窓拭き、子どもたちには雑巾がけをお願いした。するとエネルギー爆発、

今は小学生になった元園児たちが、下の子の面倒を見てくれながら教室、廊下、玄関と

全部きれいにやり遂げてくれた。頼もしいかぎり。

終わった後は子どもたちは遊戯室で自由にかけっこ。

その姿を見て、通称「ファミリー保育園」と呼んで通っていた頃を思い出した。

来月、もしくは再来月にはまた子供たちの声が施設に響き渡る。

その日が今から待ち遠しい。

帰り際、元園長の河本先生から自家製レタス、インゲン豆、玉ねぎのお土産を頂いた。

どこまでも「ファミリー保育園」であることに感謝。

(取材・写真 松下りえ)

■小学校の授業参観は社会の変化を大人が学ぶ時間 2017年6月24日発信

昔々、記者が小学生だった頃(半世紀前)「道徳」の時間は二宮金次郎だった。

「社会科見学」はオハヨー牛乳(真冬の冷房の効いた工場で震えて飲んだ牛乳は忘れない)、

英語とパソコンは勿論だが、健康タイムの授業はなかった。

昔々、記者が小学生だった頃(半世紀前)「道徳」の時間は二宮金次郎だった。

「社会科見学」はオハヨー牛乳(真冬の冷房の効いた工場で震えて飲んだ牛乳は忘れない)、

英語とパソコンは勿論だが、健康タイムの授業はなかった。

今日は土曜参観日、竹枝小学校にお邪魔する。1時間目は全クラスが人権について学ぶ「道徳」。「本当の友情とは」「自分はその時どうするか」

2年生の教室では「アンパンマン」を題材に「ほんとうのせいぎのみかたはどんな人?」アンパンマンは困ってる子には自分を食べさせてあげるんだよ。

これはね、作者のヤナセさんが子どもの頃おなかをすかせていた時、あんぱんをもらったことがあって・・・。

「ハイ、先生、ほんとうのせいぎのみかたは人のことを考える人です」(すばらしい)

2時間目、3〜4年生の社会科。見学先は「浄水場」。水道水ができるまでの工夫をまとめよう。(なーるほど、現実に即している)

2時間目、3〜4年生の社会科。見学先は「浄水場」。水道水ができるまでの工夫をまとめよう。(なーるほど、現実に即している)

5〜6年生は英語の授業。歌とゲームで英語を使いながら進める。先生の話は英語、時々、日本語。(皆、結構、好きな様)

1〜2年生は「パソコン」最初にゲーム板でマウスの使い方。(ゲームはしたいけどクリックがうまくいかない)

続いて、お絵かき。(これは、すぐにもやりたいモード)

3時間目は体育館に移動しての「健康タイム」。(これが全く、どんな授業なのか想像がつかなかった)

内容は縦割り3班のチームに分かれ「歯にいい食べ物コーナー」「だえき(唾液)コーナー」「あいうべたいそうコーナー」で

ワークシートに沿って健康的な食事の仕方を勉強。ちなみに「あ・い・う・べ」はその1文字を口に浮かべて大きく発声する口の体操。

10年ひと昔、50年は大昔、授業の中身も大替わり。我々は知識を詰め込むことが重要で、現代は自分で考える力を養うことが大切。

今日の授業、これからの社会のあり方について大人も学べた参観日となった。(でも、昔も今も変わらない点が一つ、道徳の授業ってやっぱり退屈だよね)

(取材 三宅優 写真 松下りえ)

■これからが美しい、たけべの森公園はアジサイがつづく道 2017年6月21日発信

昨夜は梅雨入り宣言をしてはじめての恵みの雨でした。

この雨模様にぴったりマッチするのがブルーを基調としたアジサイです。

そこで県内有数のアジサイの名所、たけべの森公園に雨上がりの午後行って来ました。

昨夜は梅雨入り宣言をしてはじめての恵みの雨でした。

この雨模様にぴったりマッチするのがブルーを基調としたアジサイです。

そこで県内有数のアジサイの名所、たけべの森公園に雨上がりの午後行って来ました。

園内には約30種、3500株のアジサイが植えられています。

開花状況はまさにこれから、この雨で生き返ったように花開き、目下7〜8割

咲き。これから7月初旬まで見頃シーズンが続きそうです。

せっかくですので、たけべの森公園、その後のお楽しみ情報も。

7月15日には県内唯一の「波乗りプール」オープン(8月31日まで)

7月15日には県内唯一の「波乗りプール」オープン(8月31日まで)

カブトムシドームも7月15日からお盆前まで。

オートキャンプ場もキャンパーで賑わいます。

夏休み、ぜひ訪れてみてください。

たけべの森公園案内ページ

(取材・写真 勝部公平)

■暑さを忘れ、つかの間の涼風のしらべに浸る 2017年6月20日発信

ドアを一歩入ると、軽やかなクラリネットの音色、そしてホルンの包み込むような響き。

ドアを一歩入ると、軽やかなクラリネットの音色、そしてホルンの包み込むような響き。

6月18日、日曜、午後2時。この日の気温32度。そんな中、建部町文化センターのロビーでは「保科アカデミー室内管弦楽団」のメンバーによる

涼やかな五重奏が迎えてくれた。普段は市内中心部に行かなければ聴くことのできないクラッシックコンサート。

600数十席ある大ホールには3分の1が埋まり、開演に際して指揮者の秋山隆(たかし)氏が

「座られているお客様より演奏する我々の方が多いのではと心配しました」とコメントすると場内に笑いが。

さて演奏の始まり。この楽団の育ての親でもある保科洋(ひろし)氏の作品から。日本の古い祀り(まつり)をイメージした曲は

次々と転調し、記憶の奥底に触れるような不思議な気持ちを呼び起こす。

15分の休憩の後、第2部は保科氏自身が指揮に当たられた。

保科氏は御年81歳で目下、病を患われリハビリ中とのことだが、タクトを握る後ろ姿は実に精悍。曲目はベルリオーズからシューマン、

そしてドヴォルザーク、ブラームス、それぞれのシンフォニー1楽章を演奏。

記者はもっぱらCDで聴くことが多いので、生の演奏に接するのは少ない。改めて、目で観る演奏には聴くだけでは得られない

幾多の発見があり味わい深いものとなった。優しい音色を響かせるフルート、聞き逃すほどに小さな音のトライアングル、弾くだけでなく爪弾くことの多いコントラバス、

目の前でその動きを見ることで、誰が奏でているのか、どんなふうに曳いてるのか興味は尽きない。

記者はもっぱらCDで聴くことが多いので、生の演奏に接するのは少ない。改めて、目で観る演奏には聴くだけでは得られない

幾多の発見があり味わい深いものとなった。優しい音色を響かせるフルート、聞き逃すほどに小さな音のトライアングル、弾くだけでなく爪弾くことの多いコントラバス、

目の前でその動きを見ることで、誰が奏でているのか、どんなふうに曳いてるのか興味は尽きない。

アンコール曲は保科氏作曲「懐想」。終了後、いつまでも鳴りやまぬ拍手が続いた。

(取材。写真 三宅 優)

■カラ梅雨で喜ぶ子どもたち、建部の学校は毎日プール日和 2017年6月17日発信

梅雨入り宣言をしたものの、晴天続きの毎日。

それを予測したわけではないですが、建部の学校では先月25日にはプール開き。

梅雨入り宣言をしたものの、晴天続きの毎日。

それを予測したわけではないですが、建部の学校では先月25日にはプール開き。

このプールのスタートは何といっても大掃除。去年の秋から水を抜いていた

プールを生徒全員で落ち葉やゴミを拾い上げ、ブラシで擦って

苔などの付着物を洗い流します。ピッカピッカに磨かれたプール、

水が注入されると青く輝く水面に変身。自分たちの学びの場を自分たちの手で

きれいにする、何にも勝る教育ですね。

このプールのスタートは何といっても大掃除。去年の秋から水を抜いていた

プールを生徒全員で落ち葉やゴミを拾い上げ、ブラシで擦って

苔などの付着物を洗い流します。ピッカピッカに磨かれたプール、

水が注入されると青く輝く水面に変身。自分たちの学びの場を自分たちの手で

きれいにする、何にも勝る教育ですね。

これから夏に向けて、水泳や水遊びは身体を鍛える絶好の時期でもあります。

”たけべっ子”たちの成長をしっかり見守っていきたいですね。

(取材・写真 勝部 公平)

■今年も「あひる&かもの学校」のぶえ農園にて開校中! 2017年6月15日発信

「グヮ、グヮ」苗植えの終わった水田の一角から聞こえて来た大合唱。いまは音楽の授業中?いえいえ、ぼくたちこれから学校に登校します。

「グヮ、グヮ」苗植えの終わった水田の一角から聞こえて来た大合唱。いまは音楽の授業中?いえいえ、ぼくたちこれから学校に登校します。

小屋の中からゾロゾロ、ヨチヨチと出て来たのはカモとアヒルの児童たち。1組、2組、3組と、どうやら3クラスあるようだ。

学級委員はどのクラスも身長の高いアヒル君。

「右向け、右!」「ハイ、スッスッス」全員、リーダーに従い、敏速に行進。

でも、ちょっと苦手な子がいて、なかなか畦が超えられない。「あっ、後ろのクラスが追いついてきた」え〜い、ジャポーン、無事、田んぼの教室に着地。

去年の同時期、当新聞でも紹介した「のぶえ農園」さんの合鴨農法。今年、大阪から宅急便でやって来たのは合鴨17羽とアヒル11羽の計28羽。

この日も7畝ある水田を所狭しと泳いだり、歩き回ったり。

去年の同時期、当新聞でも紹介した「のぶえ農園」さんの合鴨農法。今年、大阪から宅急便でやって来たのは合鴨17羽とアヒル11羽の計28羽。

この日も7畝ある水田を所狭しと泳いだり、歩き回ったり。

ご主人の延江泰男さんによると、この鴨たちの”泥かき”が稲の根を活性化するとのこと。

草もきれいに除去してくれるので陽当たりも良くなり、何にも増して完全無農薬でやれる。そして、それは味に直接反映する。

当新聞のグルメレポーター(三宅美恵子)もこの米のおにぎりを頂いた折り、翌朝、食べてもおいしさが変わらないと感心していた。

延江さんは「作る手間はかかっても有機無農薬は食べる楽しみがある。もっと皆に普及させたい」と話す。

さて、カモたちはどうやらお昼寝の時間なのか、列を作ってお家に帰って来た。さて、記者もそろそろ退散するとしよう。

リュックには採れたてキャベツ、ブロッコリー、コールラビ、頂いた新鮮野菜のおみやげがギッシリ。

次に会うのは9月末、「めだかの学校・サマースクール稲刈り体験」それまで、しっかり育ててねと生徒たちにお願いしておこう。

(取材・写真 三宅 優)

■まだまだ知られていない建部の魅力、じっくり堪能ハイキング 2017年6月12日発信

たけべの自然の豊かさを知っているようで意外と知らない。それは地元の人でさえ山に分け入ることが少なくなり、

接する機会が減っていることも理由の1つ。

たけべの自然の豊かさを知っているようで意外と知らない。それは地元の人でさえ山に分け入ることが少なくなり、

接する機会が減っていることも理由の1つ。

そこで「第3回たけべ里山ハイキングクラブ」の催しが、2つの山越えをして数々の発見をする企画と知り、さっそく同行。

11日(日)朝、曇り空の中、参加者は予定通り建部駅前に集合。本田義章さん、江田雅則さんを世話役にオニビジョンの松本記者含め13人が

最終地「たけべの森公園」までを歩く。途中、夙山(あしたやま)を抜け藤田山、成就寺から古墳を経て大岩に回り、阿光山、池田家墓所を訪ねる全長7キロのコース。

参加者の内、倉敷、市内中心部から来た5名の方は本田さんの山仲間、地元からの参加者も足には自信のある者ばかりとあって、

ピッチは最初からかなり速い。重いカメラを抱えた松本記者と当記者は、なんとか遅れずに後に続く。

参加者の内、倉敷、市内中心部から来た5名の方は本田さんの山仲間、地元からの参加者も足には自信のある者ばかりとあって、

ピッチは最初からかなり速い。重いカメラを抱えた松本記者と当記者は、なんとか遅れずに後に続く。

山中に入ると方向感覚が無くなる。今どこを歩いて、どこに向かっているのか皆目わからない。しかし、先頭を行く本田さんは

鉈で灌木を切り分け道を進む、経験を重ねた者のみが持つ方向感覚。

時おり「あっ、ほらあそこにトチの木」「あれがホウバ」と見つけては教えてくれる。

記者にはどれも同じ広葉樹としか見えないのだが。

大岩、池田家墓所では参加者の一人、河原さんが詳しい話を披瀝され、歴史探訪の面白さが深まることに。やはりただ歩くだけでなく

教わり発見する喜びが大事だなと皆、納得。

大岩、池田家墓所では参加者の一人、河原さんが詳しい話を披瀝され、歴史探訪の面白さが深まることに。やはりただ歩くだけでなく

教わり発見する喜びが大事だなと皆、納得。

たけべの森公園でも植物のスペシャリスト、松田さんが直々に解説してくださり、有意義な時間となった。

この日の行程は最終、約1万5千歩、4時間のウォーキング、夜はゆっくり休めたに違いない。

(取材。写真 三宅優)

■「美作ノスタルジー号」今度のおもてなしは、列車乗っ取り?ライブ! 2017年6月10日発信

何度目かの到来、今回は「地酒列車」と銘打った津山線「美作ノスタルジー」。迎えるのはいつもの「たけべおこし」。

何度目かの到来、今回は「地酒列車」と銘打った津山線「美作ノスタルジー」。迎えるのはいつもの「たけべおこし」。

しかし、毎回同じおもてなしじゃあつまらない。そこで酒と言えばやっぱミュージックでしょ、と登場となったのが、

建部の誇る尺八グループ、そして公民館職員+地域おこし協力隊ユニット「オジンズ&アユミ」。

演奏者たちは列車到着1時間前からリハーサルを重ねて臨んだが、すでにこの段階で最高潮。

やがてJR福渡駅に朱い車体が入線してきた。時間は午前10時5分、定刻通り。

2両編成の車内にはこれから地酒を飲みながら津山へと向かう乗客で満席。

さっそく1両目デッキに陣取り演奏開始。

4人の奏でる尺八演奏、曲目は「旭川」にはじまり「隅田川」へと音色と共に流れ行く。お客さんの

お酒もついつい進みがち。外のホームでは、すぎ茶屋まんじゅう+かりんとうの試食販売も大盛況。

シャッター押し隊メンバーもあっちでパチリ、こっちでもと大忙し。

さて、ギターとハモニカ、タンバリン、イス代わりのカホンを持って登場しました「オジンズ&アユミ」

ナツメロ4連発の炸裂。「酒と泪と・・・」では車内はまるで歌声酒場に。ラストはこれ「トレイン トレイン」

大人も子どももノリノリに楽しむ。

停車時間わずか30分、されどこれぞたけべのおもてなし。今回も目一杯の歓迎ができたとメンバーは大満足。

出発した車内にはいつまでも手を振る乗客の姿があった。

停車時間わずか30分、されどこれぞたけべのおもてなし。今回も目一杯の歓迎ができたとメンバーは大満足。

出発した車内にはいつまでも手を振る乗客の姿があった。

「また来てね たけべ」

facebookライブ動画放映中

(取材 三宅優・三宅美恵子)

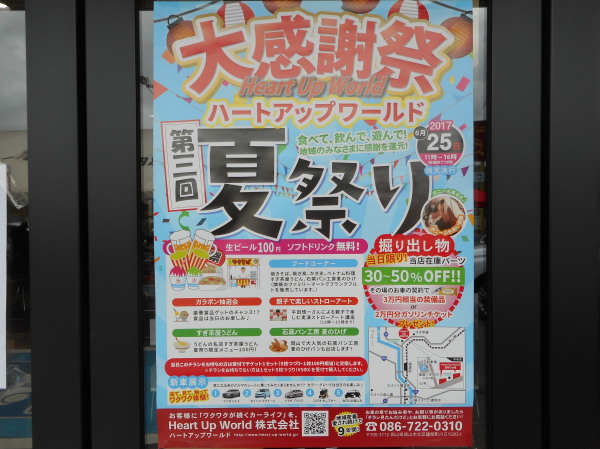

■建部の燃える夏、日程決まる!「第43回建部町納涼花火大会」 2017年6月6日発信

あの感激を今年も!建部町民の誰もが自慢する納涼花火大会、その日程が決まった。

あの感激を今年も!建部町民の誰もが自慢する納涼花火大会、その日程が決まった。

開催日は8月11日(金・祝)

津山線(いや今は車が多いか)の列車が鉄橋を渡る時、ドドーンと迎える一発の花火。

キャッチコピーは、そう『この一瞬に会いたくて ただいま たけべ』

お〜い、遠くに行ってる建部っ子たち、この日に合わせて休暇をとって帰って来てねー。

*日程は以下の通り

開催日:平成29年8月11日(金・祝)雨天は12日順延

会場 :親水公園(メイン)旭川河川敷福渡側(サブ)

オープニング:イベント午後6時〜

花火打ち上げ:午後8時〜午後9時

シャトルバス:JR福渡駅⇔ライスセンター間

たけべの森公園⇔ライスセンター間

*混雑が予想されるので公共交通機関の利用がおすすめ

◎詳細は建部町観光協会へ

■「ホタルマップを行く」当新聞、突撃特派員がレポート! 2017年6月2日発信

昨日は前夜の雨でムシムシと、そこで、これぞホタル日和と出かけた取材員、しかしご存じのように、嵐、雷、雨。

今日は再挑戦。臨んだのは当新聞きっての若手、延江典子、花房功基記者(共に、たけべおこしメンバー)。

昨日は前夜の雨でムシムシと、そこで、これぞホタル日和と出かけた取材員、しかしご存じのように、嵐、雷、雨。

今日は再挑戦。臨んだのは当新聞きっての若手、延江典子、花房功基記者(共に、たけべおこしメンバー)。

夜、8時半、まずは

大田の長谷川沿い。いたいた、でも今日のプロポーズは終えたのか、皆、木々や草むらでじっとしている。この寒さ、飛び交うほどの

熱気が足りないのかも。

続いて吉田の竹枝小前に。ここは、ゆら〜っとゲンジが観られる。むろん、ここも葉っぱに乗っている方が多い。

ま、これも風情だね。そうは言っても若い二人、まだまだあきらめない。

ま、これも風情だね。そうは言っても若い二人、まだまだあきらめない。

次は田地子「ほたる橋」。ここまで来るとホントに冷える。飛んでる姿も1つ2つ。そのまま川を下り中田へ。台橋、同じく1つ2つ。

もう、トイレにも行きたくなったから帰ろうか、うん、また来よう。こうして本日「たけべホタル観賞会」第1回目は終了となりました。

チャンスがあれば、また近日??

(取材・写真 三宅優)

■僕たちのやってることを君たちに伝えたい「たけべおこし」講演 2017年6月1日発信

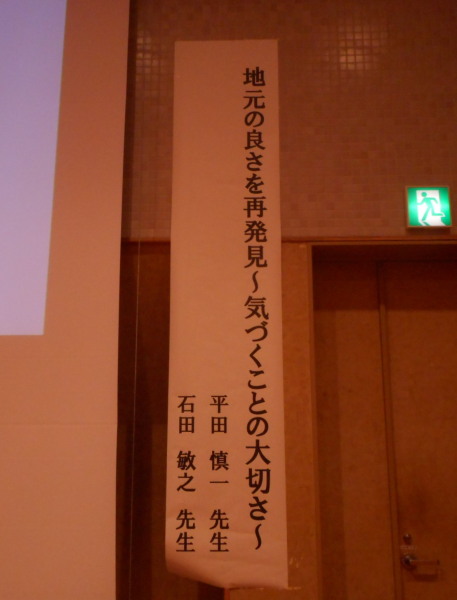

今日の午後、文化センター小ホールで開かれた建部中学校の「あの人の生き方に学ぶ」講演会。講師に招かれたのは

「たけべおこし」の会長、平田慎一さん、副会長の石田敏之さん。テーマは「地元の良さを再発見〜気づくことの大切さ〜」

今日の午後、文化センター小ホールで開かれた建部中学校の「あの人の生き方に学ぶ」講演会。講師に招かれたのは

「たけべおこし」の会長、平田慎一さん、副会長の石田敏之さん。テーマは「地元の良さを再発見〜気づくことの大切さ〜」

全校生徒を前にまず二人が自己紹介。理容師、ストローアート、ハサミ1つで自己表現をする平田さん。

テレビでも活躍、お笑い芸人の石田さん。共に建部の活性化に取り組む。

その理由を平田さんは「建部が少子化する中で、これから街に出ていく人たちが、

ここの良さを知らないままなのが残念だから」と述べ、石田さんは「県外の人から建部の良さって何?と

聞かれ答えられなかった悔しさがある」と同様に思いを伝えた。

講演はチームが作成した「たけべ暮らし」の冊子を写しながら、

建部町の自慢のお店、お土産品などを

「知ってる人?」「食べたことある人?」と挙手をしてもらいながら進んだ。

時に二人が発するジョークにホール内に笑いが渦巻くことも。20数年前に建中を

卒業した二人の話をはたして生徒たちははどう受け止めただろうか。

講演はチームが作成した「たけべ暮らし」の冊子を写しながら、

建部町の自慢のお店、お土産品などを

「知ってる人?」「食べたことある人?」と挙手をしてもらいながら進んだ。

時に二人が発するジョークにホール内に笑いが渦巻くことも。20数年前に建中を

卒業した二人の話をはたして生徒たちははどう受け止めただろうか。

記者の感じでは、講演を聞くまでは気づかなかった「たけべの誇り」で、

帰りには、ちょっとだけ胸のポケットがふくらんだように見えた。

(取材・写真 三宅優)

■優勝はなんと最年長!第55回建部町民親睦ボウリング大会 2017年6月1日発信

恒例、建部町の親睦ボウリング大会の55回目が津山「ツモクボウリング」で

29日夜、開かれました。参加者は中学2年生からお年寄りまで24名。

恒例、建部町の親睦ボウリング大会の55回目が津山「ツモクボウリング」で

29日夜、開かれました。参加者は中学2年生からお年寄りまで24名。

そして、この日55(ゴーゴー)回の記念すべき優勝を獲得したのは、上建部にお住いの山本さん(男性)。

なんと今年で81歳、コントロールも抜群での高得点。他にも上位のほとんどが70代後半、50年のキャリアの人も。

ボウリングは年齢に差を問わないスポーツですね。次回は9月、またお知らせします。

(取材・写真 勝部公平)

■福井県の若者VS岡山県建部町「たけべおこし」アット ナイト! 2017年6月1日発信

27日の土曜、福井県鯖江市から4人の青年が建部の若者たちを訪ねて来ました。

きっかけは日本青年団協議会主催の全国大会に岡山代表として参加した

「たけべおこし」のメンバーと意気投合し、やって来たというわけです。

27日の土曜、福井県鯖江市から4人の青年が建部の若者たちを訪ねて来ました。

きっかけは日本青年団協議会主催の全国大会に岡山代表として参加した

「たけべおこし」のメンバーと意気投合し、やって来たというわけです。

その夜、宿を友愛の丘に取って腰を据えての交流会は圧巻。

里山グループの古だぬき(記者、井口、本田)も加わり、

建部のコンニャクやマル屋のピザ、

ホルモンうどんなどを満喫しながらじっくり情報交換。

翌日は後楽園、戻って来て建部町文化センターで人形劇

を楽しんでもらいました。

もてなしに当たった建部の若者もなかなかやりますね。

(取材・勝部公平 写真・花房功基)